Comment les pilotes de chasse coordonnent-ils les frappes aériennes avec les forces terrestres lors des opérations d’attaque au sol ?

La complexité d’une coordination air-sol tactique

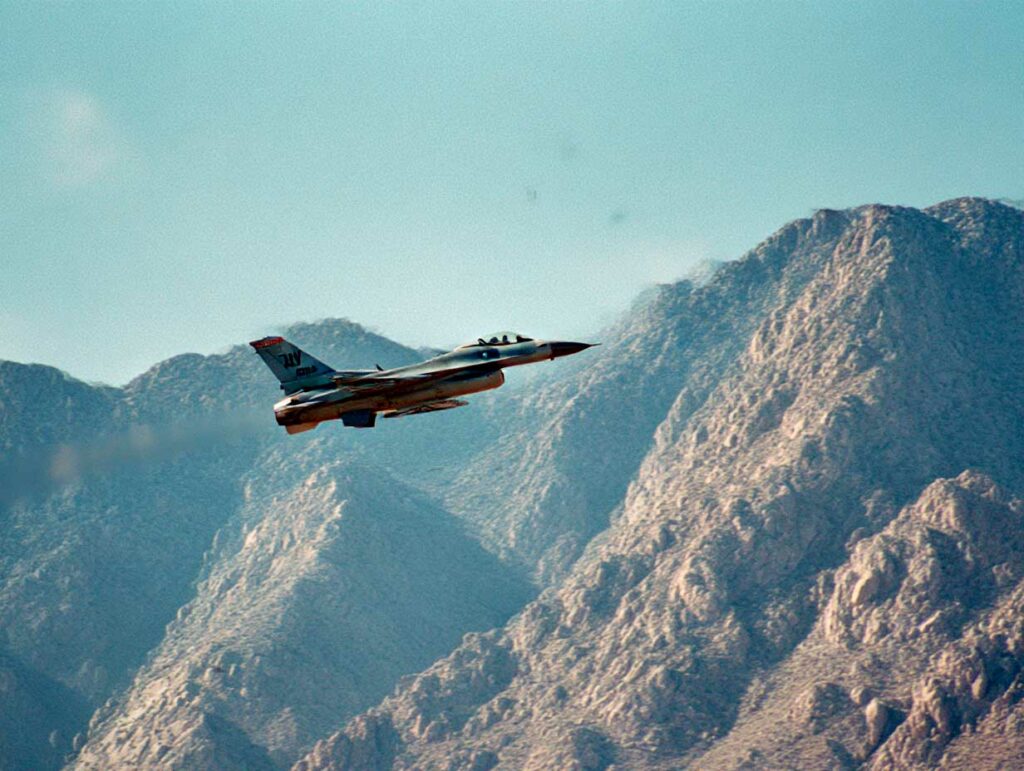

Dans les conflits modernes, la coordination entre un pilote de chasse et les unités au sol est un processus technique complexe, où l’efficacité dépend de la qualité des communications, de la précision des capteurs, et de la discipline tactique. L’attaque au sol menée par un avion de chasse ne repose pas uniquement sur la puissance de feu ou la technologie embarquée. Elle exige une synchronisation étroite avec les forces terrestres, en particulier dans des contextes asymétriques ou urbains, où les lignes de front sont mouvantes et les risques de tir fratricide élevés.

Ce travail s’appuie sur des outils numériques, des liaisons de données cryptées, des opérateurs spécialisés et une doctrine d’emploi précise. Le principal objectif reste la neutralisation rapide d’une menace sans endommager les unités alliées ou les infrastructures civiles. Les armées modernes ont intégré cette exigence en mettant en place des structures tactiques spécifiques telles que les JTAC (Joint Terminal Attack Controller), responsables de la liaison directe avec les pilotes.

Dans cet article, chaque phase de la coordination sera analysée : du renseignement initial à l’attaque finale, en passant par l’identification des cibles, la validation juridique, les transmissions chiffrées et la sécurisation de la zone. Nous verrons également comment les doctrines OTAN, russes ou israéliennes diffèrent sur ce plan, et quelles sont les limites actuelles des systèmes de coordination air-sol, notamment en contexte brouillé ou saturé.

Une structure hiérarchique dédiée à la coordination air-sol

La coordination des attaques au sol menées par un avion de chasse repose d’abord sur une structure doctrinale rigide, qui définit qui ordonne, qui valide et qui frappe. Dans les armées occidentales, notamment au sein de l’OTAN, cette structure est assurée par l’intégration d’un opérateur JTAC (Joint Terminal Attack Controller) au sein des unités de combat au sol. Ce spécialiste est formé pour guider les avions tactiques en temps réel et assurer une communication sécurisée entre le terrain et l’appareil.

Le JTAC opère à partir d’une ligne de communication codée, souvent à l’aide de radios UHF/VHF cryptées et de terminaux SATCOM. Il transmet des informations précises sur la position de la cible via le protocole standard 9-Line, qui contient neuf lignes de données indispensables : position GPS, nature de la cible, type de menace environnante, coordonnées du point d’impact, présence de civils, etc. Cette transmission permet au pilote de chasse d’avoir une lecture instantanée de la situation et d’engager une frappe avec un risque réduit de dommages collatéraux.

Les liaisons de données, comme la Link 16, permettent aussi une synchronisation numérique entre aéronefs et forces terrestres. Le flux de données partagé en temps réel affiche la position de tous les participants sur des cartes dynamiques embarquées, souvent sur écrans multifonctions (MFD) du cockpit. Ce système est crucial pour éviter les erreurs dans des environnements de combat dense.

En parallèle, un officier de coordination aérienne, présent au sein du centre opérationnel (CAOC), supervise l’engagement tactique à l’échelle du théâtre. Il autorise ou suspend les tirs selon les règles d’engagement (ROE), et intègre les demandes d’appui dans la séquence globale de la manœuvre.

Des outils numériques au service de la précision tactique

La réussite d’une attaque au sol dépend de la capacité du pilote de chasse à identifier, verrouiller et neutraliser une cible mobile, parfois dans un environnement saturé d’émetteurs et de contre-mesures. Les systèmes embarqués jouent ici un rôle central. Un avion comme le Rafale ou le F-35 est équipé de capteurs multifréquence, d’un radar AESA, de pods de désignation laser comme le Talios ou le Sniper ATP, et parfois d’un système IRST (Infrared Search and Track).

Le JTAC peut désigner une cible par laser codé, que le capteur de l’avion capte à distance pour verrouiller l’objectif. La transmission peut aussi se faire par coordonnées GPS, transmises en temps réel via une liaison Link 16. Le système de gestion de mission de l’appareil intègre alors ces données dans le calculateur de tir pour optimiser l’angle et la trajectoire de la munition guidée.

Les munitions utilisées sont souvent des bombes guidées GPS (JDAM) ou laser (GBU-12, GBU-49), avec un écart circulaire probable (CEP) inférieur à 10 mètres. Le pilote de chasse conserve toutefois une capacité de révision finale, notamment en cas de présence civile détectée au dernier moment. En combat urbain, cette autonomie tactique est cruciale.

Les forces israéliennes, par exemple, utilisent massivement des drones MALE (Heron, Hermes 900) en appui direct pour effectuer une veille aérienne continue, combinée aux frappes d’avions pilotés. Cette hybridation permet une persistance du renseignement et une meilleure coordination.

Les limites opérationnelles et les risques d’erreur en temps réel

Malgré les outils disponibles, la coordination entre vol en avion de chasse et troupes au sol reste fragile dans certains contextes. Le brouillage électronique, les erreurs humaines ou les environnements à haute densité civile rendent les opérations complexes. Le cas de l’Afghanistan en 2009, où un raid de l’OTAN a provoqué la mort de dizaines de civils suite à une mauvaise identification de cibles, illustre ces failles.

L’un des problèmes récurrents est la latence entre la désignation d’une cible et l’impact. Un combattant ennemi peut quitter la zone avant l’explosion, surtout si la munition n’est pas supersonique. Par ailleurs, certains adversaires exploitent les temps morts entre la validation politique du tir et l’engagement réel pour déplacer les civils dans la zone ciblée.

La guerre électronique constitue un autre facteur de désorganisation. Les brouilleurs ennemis (comme les systèmes russes Krasukha ou chinois DKW-3) peuvent désactiver temporairement les liaisons de données, forçant les pilotes à se rabattre sur des procédures de secours. Ces situations imposent un retour à la voix radio, avec un risque de saturation ou d’erreur de compréhension, notamment en coalition multilingue.

Enfin, les doctrines de certains pays comme la Russie privilégient une coordination plus rigide, avec des frappes planifiées depuis des centres de commandement délocalisés, et peu de délégation sur le terrain. Cela réduit la réactivité mais limite les erreurs tactiques dues à l’improvisation.

Une formation intensive pour une coordination sans faille

L’efficacité de cette coordination repose avant tout sur la formation des acteurs. Le pilote de chasse reçoit, dès la phase avancée de son instruction, des modules spécialisés sur le Close Air Support (CAS). Il apprend à lire une carte tactique, à utiliser le protocole 9-Line, à interagir avec un JTAC, et à gérer l’ambiguïté d’un environnement dynamique.

Les JTAC, quant à eux, suivent un programme de certification exigeant. Ils doivent simuler des dizaines de situations d’attaque au sol, en environnement rural, urbain, forestier, de jour comme de nuit. Une fois certifiés, ils participent régulièrement à des exercices interarmées. Le coût de formation complet d’un JTAC est estimé entre 250 000 et 300 000 euros, selon les standards OTAN.

Des exercices comme Bold Quest, Green Flag ou Orion permettent de tester ces procédures dans des conditions réalistes. L’objectif est d’assurer une interopérabilité totale entre avions, hélicoptères, drones, artillerie et infanterie.

Les évolutions technologiques à venir devraient permettre une meilleure fusion des données, avec l’intégration de l’intelligence artificielle dans les systèmes de gestion de mission, et des casques tactiques augmentés offrant une visualisation instantanée de la situation tactique au pilote. Mais même avec ces outils, la qualité de la coordination repose encore sur la discipline, la clarté des ordres, et l’expérience acquise en conditions réelles.

Nous sommes le spécialiste du vol en avion de chasse.