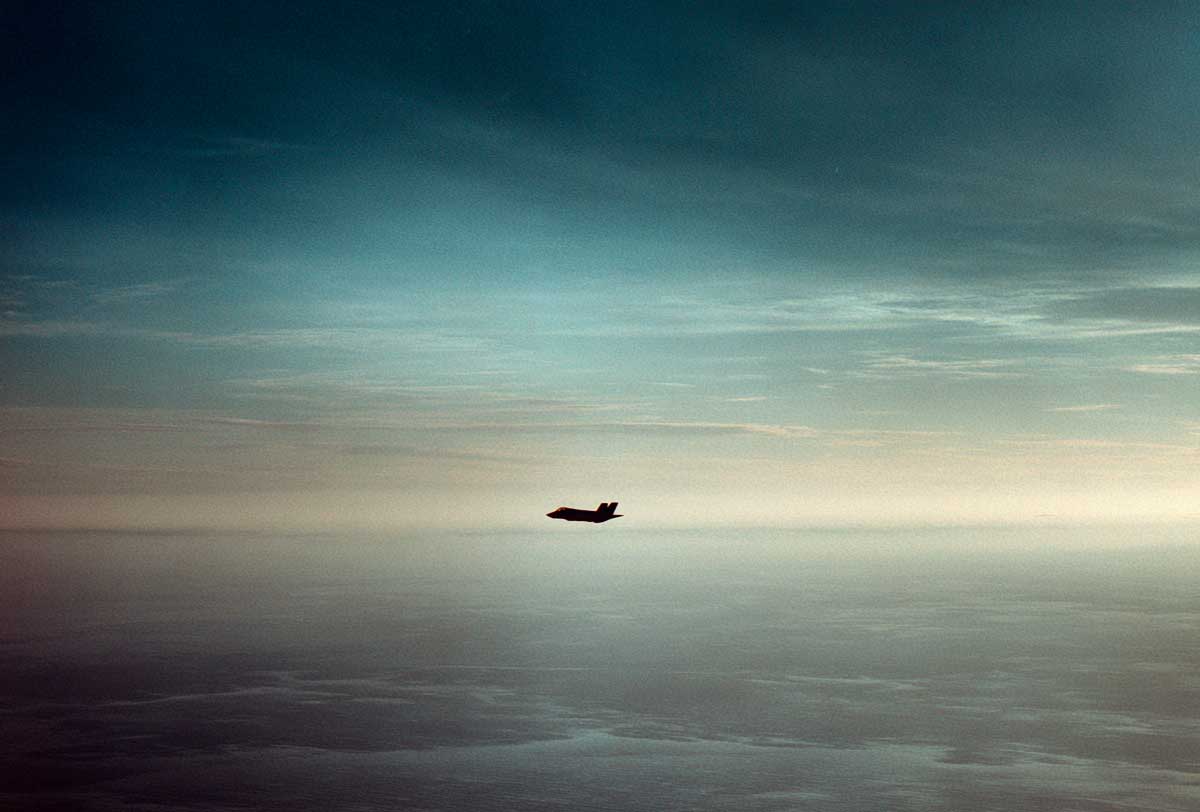

Déployer rapidement des escadrons de chasse sur des théâtres éloignés pose des défis logistiques majeurs. Analyse des enjeux pour les grandes puissances aériennes.

Le concept du déploiement rapide des escadrons de chasse

Un escadron de chasse ne se résume pas à une dizaine d’avions de combat prêts à décoller. Déployer ces appareils à plusieurs milliers de kilomètres suppose de déplacer une chaîne logistique complexe : personnel de maintenance, systèmes de communication, pièces détachées, armement, carburant et structures d’accueil. La mobilité aérienne stratégique est au cœur de cet enjeu, et elle conditionne directement la capacité d’une armée à peser sur un conflit éloigné.

Les défis logistiques liés au déploiement rapide reposent sur plusieurs facteurs : disponibilité des moyens de transport, préparation des bases avancées, coordination internationale, et capacité à maintenir la cadence opérationnelle sur la durée. Dans le futur des avions de chasse, ces aspects seront encore plus critiques, car les appareils modernes exigent un soutien technique de plus en plus lourd.

Les contraintes techniques et humaines d’un déploiement

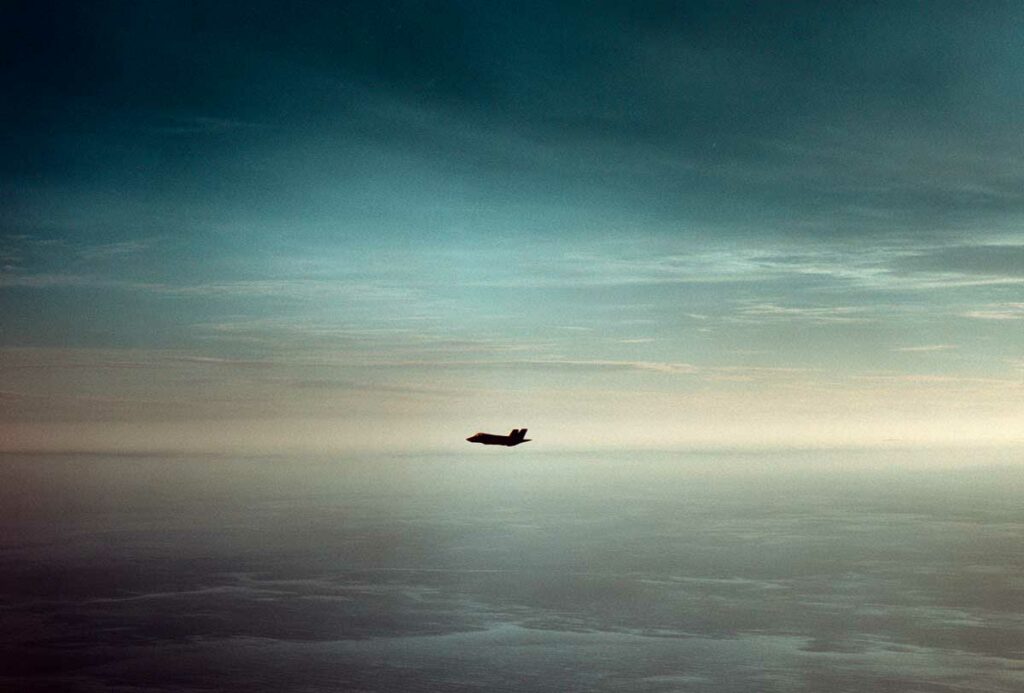

Un escadron de chasse comprend en moyenne 12 à 24 avions, mais sa mise en œuvre nécessite souvent 200 à 400 personnes de soutien. Chaque avion moderne, comme le Rafale ou le F-35, requiert plusieurs heures de maintenance pour une seule heure de vol. Cela implique l’acheminement d’ateliers mobiles, de systèmes de contrôle et de milliers de pièces de rechange.

À cela s’ajoute la question du carburant. Un Rafale consomme environ 3 000 litres de kérosène par heure de vol. Sur une opération prolongée, cela se traduit par des dizaines de citernes à acheminer chaque jour. L’armement constitue un autre défi : missiles air-air, bombes guidées ou pods de reconnaissance doivent suivre les avions pour garantir leur efficacité.

Enfin, les équipages doivent être projetés et intégrés dans une base opérationnelle avancée, souvent dans des environnements climatiques ou géopolitiques complexes. Cette dimension humaine est essentielle, car la fatigue et la gestion du rythme opérationnel déterminent la durée de l’efficacité sur le terrain.

La durée et l’anticipation des opérations aériennes

Un déploiement rapide se prépare plusieurs mois à l’avance. Les plans logistiques sont établis en fonction du théâtre d’opérations et de la durée prévue de la mission. L’aviation militaire française, par exemple, considère que le maintien d’un escadron de Rafale pendant six mois en opération extérieure demande plusieurs dizaines de rotations d’Airbus A400M ou de ravitailleurs A330 MRTT.

L’anticipation concerne aussi les infrastructures locales. Une piste doit être capable d’accueillir des avions lourds et de supporter un rythme d’opérations élevé. Les hangars, abris et réseaux de communication doivent être préinstallés ou adaptés. La coordination avec les alliés est cruciale, notamment lorsqu’il s’agit d’utiliser des bases partagées.

Le futur des avions de chasse accentuera cette contrainte : plus sophistiqués, dotés de capteurs avancés et de logiciels complexes, ils demanderont des équipes spécialisées pour garantir leur disponibilité.

Le modèle américain : une projection globale

Les États-Unis disposent de la plus grande capacité de projection aérienne au monde. Leur flotte de C-17 Globemaster, C-5 Galaxy et KC-135 leur permet de déployer rapidement plusieurs escadrons sur n’importe quel continent. Lors de la guerre du Golfe en 1991, l’US Air Force a transféré en quelques semaines plus de 500 avions de combat au Moyen-Orient.

L’efficacité américaine repose sur la doctrine Agile Combat Employment (ACE). Celle-ci prévoit la dispersion des escadrons de chasse sur plusieurs bases avancées afin de limiter leur vulnérabilité. Cette méthode nécessite cependant une logistique encore plus dense, car chaque site doit être approvisionné en carburant, munitions et pièces détachées.

Pour les États-Unis, la rapidité de projection est un outil stratégique : elle permet de démontrer la puissance aérienne avant même l’ouverture des hostilités, et de garantir la supériorité aérienne sur des théâtres éloignés.

Le modèle chinois : une expansion progressive

La Chine développe depuis une décennie sa capacité de projection aérienne. Sa flotte d’avions de transport stratégique, principalement des Y-20 Kunpeng, commence à offrir une certaine autonomie logistique. Toutefois, elle reste loin derrière les standards américains.

Les escadrons de chasse chinois, composés de J-10, J-16 ou J-20, peuvent être déployés sur des théâtres régionaux comme la mer de Chine méridionale ou la frontière indienne. Mais pour des opérations plus lointaines, la dépendance aux bases avancées reste forte. Pékin mise sur la construction d’infrastructures militaires à l’étranger, comme à Djibouti, pour étendre son rayon d’action.

Le futur des avions de chasse chinois est étroitement lié à cette expansion logistique. Le J-20, avion furtif de cinquième génération, nécessite un soutien technique considérable. Sans un réseau solide de bases et de transporteurs, sa portée opérationnelle reste limitée.

Le modèle russe : une puissance limitée par la logistique

La Russie possède une flotte aérienne importante, avec des Su-27, Su-30, Su-34 et Su-35 capables de longues missions. Toutefois, ses capacités logistiques sont limitées. Le nombre de gros porteurs comme l’Il-76 ou l’An-124 est insuffisant pour soutenir plusieurs escadrons de chasse sur un théâtre éloigné.

La guerre en Syrie a montré cette faiblesse. Moscou a pu déployer une quarantaine d’avions à Hmeimim, mais au prix d’une logistique complexe et fortement contrainte. Les rotations étaient limitées et la dépendance au soutien maritime était forte.

Dans l’avenir, la Russie cherche à moderniser sa flotte de transport, mais les sanctions économiques freinent cette ambition. Le déploiement rapide d’escadrons de chasse restera donc un défi majeur pour ses forces.

Le modèle français : une efficacité calibrée

La France dispose d’une capacité de projection proportionnée à ses moyens. Avec une flotte de Rafale et de Mirage 2000D, appuyée par des avions de transport A400M et des ravitailleurs MRTT, elle peut déployer rapidement un escadron complet en Afrique ou au Moyen-Orient.

L’opération Serval au Mali en 2013 en est un exemple. En quelques jours, la France a projeté des Rafale depuis Saint-Dizier et des Mirage 2000D depuis Nancy, avec un soutien logistique assuré par les A310 et C-135. La clé du succès repose sur la modularité : la France adapte la taille de son escadron aux capacités locales et privilégie des missions limitées mais soutenues.

Le rôle stratégique du Mirage IV dans les années 1960 a déjà montré l’importance du ravitaillement et de la logistique dans la doctrine française. Aujourd’hui encore, l’expérience historique influence la manière dont Paris organise ses déploiements.

Les défis futurs de la logistique aérienne

L’évolution de la dissuasion nucléaire et l’arrivée de chasseurs de nouvelle génération comme le SCAF (Système de Combat Aérien du Futur) ou le NGAD américain vont accroître les besoins logistiques. Ces avions, plus connectés et exigeant une maintenance numérique, nécessiteront des équipes spécialisées et un soutien technologique constant.

La question de la résilience logistique devient centrale. Les futurs escadrons devront être capables de se disperser, de se reconfigurer rapidement et d’opérer depuis des pistes sommaires. Cela suppose des systèmes de soutien plus légers, plus mobiles et plus autonomes.

Les défis logistiques du déploiement rapide ne sont donc pas seulement une question de volume, mais aussi d’adaptabilité face à des menaces modernes, comme les frappes de missiles ou les cyberattaques sur les systèmes de communication.

Une logistique au cœur de la puissance aérienne

Le déploiement rapide d’escadrons de chasse sur des théâtres d’opérations éloignés reste un test décisif de la crédibilité militaire. Les États-Unis dominent par leur capacité de projection massive, la Chine construit patiemment son réseau, la Russie peine à maintenir son influence et la France optimise ses moyens en fonction de ses ambitions.

Au-delà des avions eux-mêmes, c’est la logistique qui détermine la réalité de la puissance aérienne française et mondiale. Le futur des avions de chasse se jouera donc autant dans les hangars, les cargos et les dépôts de carburant que dans les cockpits.

Retrouvez les informations sur le baptême en avion de chasse.