Découvrez notre analyse technique de la probabilité réelle d’un combat aérien direct entre avions de chasse en 2025, selon les contextes, doctrines et données chiffrées.

En 2025, l’idée d’un combat aérien classique entre deux avions de chasse semble désormais peu crédible. Le recours aux frappes à distance, aux drones et à la guerre électronique a profondément réduit ces escarmouches. Pourtant, dans certains cas, un affrontement direct demeure possible.

Le contexte opérationnel du combat aérien direct

Depuis la guerre froide, la fréquence des combats aériens s’est fortement réduite. Selon la base de données CSBA, seulement 59 victoires aériennes ont été revendiquées entre 1990 et 2002, avec les deux dernières en 2001. Aucun autre engagement comparable n’est documenté depuis. La raison principale est l’usage croissant de missiles BVR, de systèmes AWACS, de drones, de frappes à distance.

Les conflits récents illustrent cette tendance. En 2025, face à l’Iran, Israël a dominé l’espace aérien en utilisant des F‑35 et F‑15, sans pertes aériennes. L’armée israélienne a neutralisé les défenses aériennes ennemies principalement par frappes préparatoires. Ce succès montre qu’un affrontement direct reste possible dans des contextes de faible opposition technologique, mais il ne s’applique pas à des adversaires comme la Chine ou la Russie, dotés d’air forces de quatrième et cinquième génération, de défenses SAM multicouches et de capacités de guerre électronique sophistiquées.

Dans les simulations modernes, notamment issues du système ACMI sud‑coréen, les modèles de machine learning atteignent 83 % de précision sur la prédiction d’impact air‑air en utilisant des variables physiques (distance, vitesse, position relative). Ces études démontrent que la probabilité de victoire dépend d’un ensemble de facteurs bien mesurables.

Globalement, la probabilité qu’un avion moderne rencontre un adversaire hostile dans un combat rapproché reste faible, de l’ordre de 0,1 % à 1 % par mission dans un cadre de conflit préparé. Dans un environnement de haute intensité, avec deux forces similaires, cette probabilité peut augmenter, mais demeure limitée par l’efficacité des systèmes de détection à distance.

Les facteurs influant sur la probabilité d’un combat rapproché

Plusieurs paramètres déterminent si un combat direct aura lieu. D’abord, le niveau technologique des adversaires : plus les deux camps disposent de systèmes AWACS, de radars AESA, de missiles à très longue portée, plus les engagements sont menés BVR, sans contact visuel. En revanche, en cas d’interférences électromagnétiques ou de brouillage, les avions peuvent perdre leur capacité à engager à distance et se rapprocher.

Ensuite, la densité des missions et le type d’opérations. Lors de crises régionales comme Inde‑Pakistan en 2025, des engagements ont eu lieu autour de zones limitées. Là, un affrontement direct devient plausible, mais reste limité à quelques rencontres.

Troisièmement, l’entraînement des pilotes. Dans les forces dotées d’un taux de renouvellement élevé sans pilotes expérimentés, la capacité à éviter les escarmouches est réduite. Un rapport de 2025 souligne que si une armée n’a pas assez de pilotes chevronnés, l’attrition devient critique dans un conflit avec un adversaire comparable.

Enfin, la doctrine. Certaines armées conçoivent encore des scénarios d’engagement rapproché, malgré la dominance BVR. Des exercices de combat rapproché permettent d’instruit les pilotes. Mais l’agencement tactique moderne privilégie la suppression des défenses ennemies avant tout contact.

D’après les modèles de simulation BVR/WVR, la variable la plus influente reste la séparation spatiale initiale, suivie de la vitesse relative et de l’altitude. En conditions favorables, un pilote peut disposer de plus de 80 % de probabilité de toucher si les paramètres sont bien réunis : cible isolée, position favorable, couverture AWACS.

Estimation chiffrée de la probabilité en 2025

Pour estimer la probabilité réelle d’une confrontation directe entre avions de chasse en 2025, il est utile de distinguer deux contextes :

- Conflits asymétriques (terrorisme, insurrection, États technologiquement datés)

- Conflits entre puissances comparables (OTAN vs Chine, Russie)

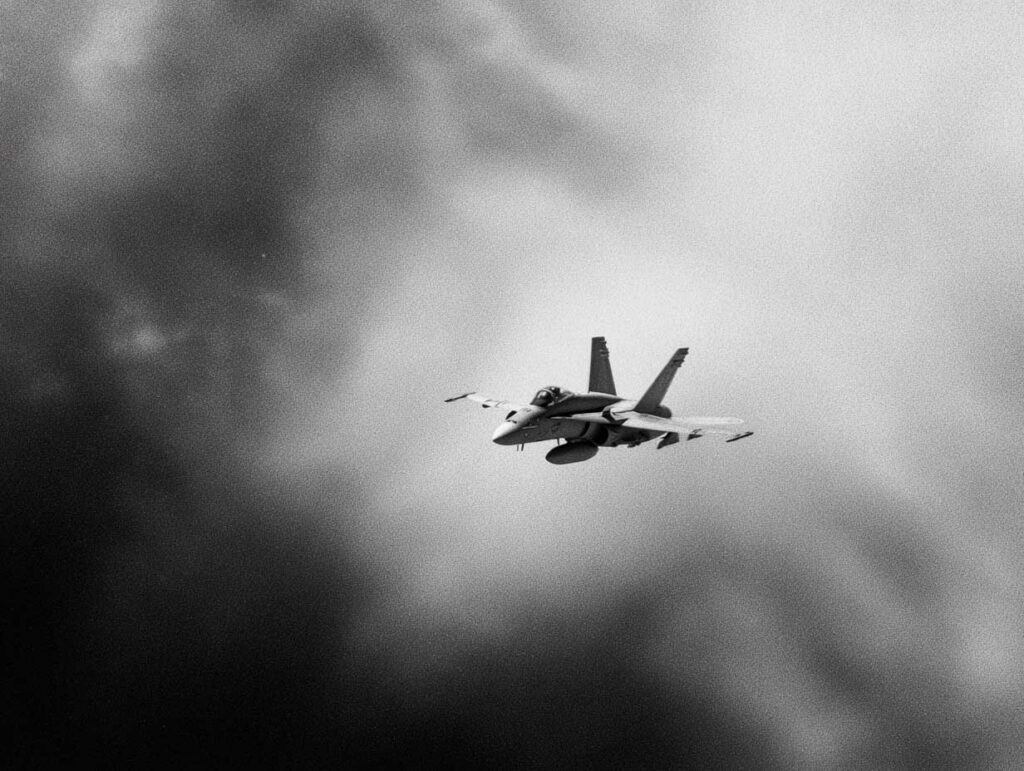

Dans les premiers, comme l’Irak, la Syrie ou l’Iran, la probabilité d’un dogfight forme direct reste faible mais non nulle. L’incident de 2017 où un F/A‑18E américain abattit un Su‑22 syrien en engagement visuel en constitue un exemple typique. De telles confrontations peuvent survenir dans moins de 0,5 % des missions, mais elles sont documentées.

Dans le second cas, la majorité des engagements est menée BVR, ou par frappes au sol et missiles, avec une probabilité de duel visuel estimée à moins de 0,1 % par sortie, sauf si les adversaires sont forcés de s’approcher (brouillage, saturation des capteurs). De plus, aucun combat aérien actif entre puissances dotées de flottes modernes n’a eu lieu entre 2000 et 2025.

On peut modéliser la probabilité d’un engagement direct comme P = λ·t·d, où λ est la fréquence des missions, t un facteur de proximité, d un facteur de défaillance des systèmes BVR. Les simulations ACMI suggèrent que d ~ 0,02 à 0,05 lorsque capteurs fonctionnels et couverture AWACS sont actifs. λ·t est souvent inférieur à 0,01 en conditions réelles bien préparées. Donc P reste très faible.

Le retour d’un dogfight traditionnel est hautement improbable en 2025. Il est réservé à des scénarios de panne des systèmes BVR, d’erreurs tactiques, ou de confrontation entre avions de générations obsolètes. Un duel rapproché dans un conflit entre puissances de niveau égal est plus un risque théorique qu’une réalité attendue.

Cependant, dans les crises régionales localisées, des affrontements rapprochés demeurent possibles. L’incident Inde‑Pakistan de mai 2025 en fournit un aperçu : certaines escarmouches ont eu lieu, mais la plupart des actions ont visé des installations au sol, pas des combats aéronavals directs.

Enfin, la montée des systèmes autonomes et un pilotage assisté par IA pourrait réduire encore plus l’exposition au risque. Des approches de simulation via CNN‑LSTM permettent déjà de prédire trajectoires avec une amélioration de 32 à 34 %, réduisant l’incertitude.

Retrouvez nos baptêmes en avion de chasse.